安全・安心情報

更新日:2025年10月1日

ここから本文です。

県内の気候変動影響

気温上昇による農作物への影響や、過去の観測を上回るような短時間強雨、台風の大型化などによる自然災害、熱中症搬送者数の増加といった健康への影響など、気候変動の影響は、私たちのくらしの様々なところに既に現れています。

以下では、富山県内の観測データを用いた気候変動影響についての解析結果を掲載しています。

ご利用上の注意

- 内容に関する質問等は富山県環境科学センターまでお願いします。

- 気候には10年スケールなどの変動があり、正しい把握のためには、長い年月にわたり蓄積された「一貫した」データが必要です。

本解析には、限られた期間の限られたデータを用いています。ご利用に際しては結果に不確実性が伴うことを充分にご理解ください。 - 各々のデータの値や変動は、必ずしも気候変動の影響を現わしているものではありません。

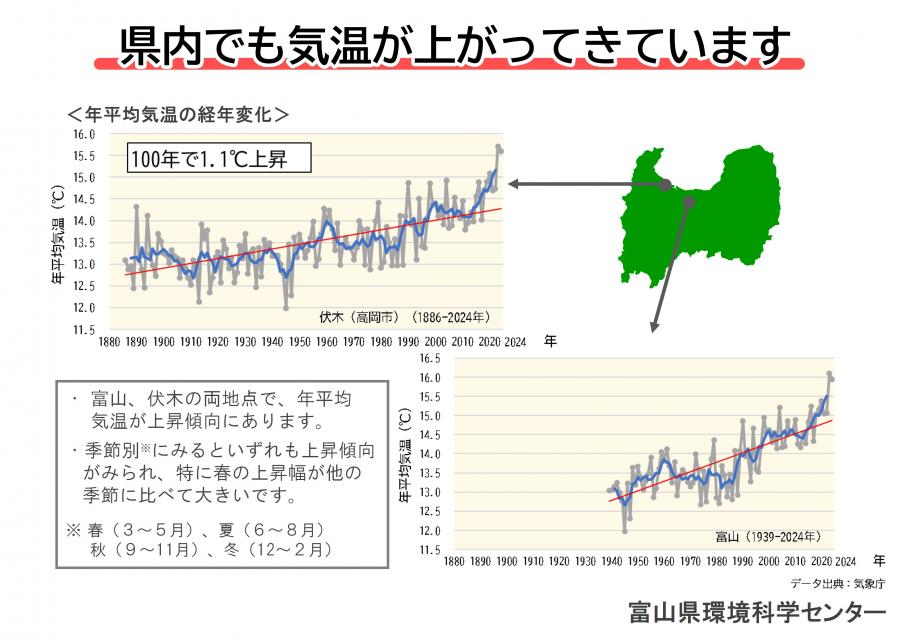

年平均気温

富山地方気象台、伏木気象観測所で観測している気温(年平均値)は、変動を繰り返しながら、上昇傾向にあります。

100年以上データのある伏木(統計期間:1886~2024年)では、100年で1.1℃上昇という長期変化傾向が見られます。

特に1990年以降、高温となる年が頻出しています。

季節別でみると、いずれの季節も上昇傾向が現れており、富山地方気象台では、春の上昇幅が他の季節に比べ大きい傾向が見られます。

サクラの開花と満開

富山地方気象台では、気象台にあるサクラ(ソメイヨシノ)の標本木を気象庁職員が目視で観察しています。

開花時期(5輪程度の花が咲くころ)と満開時期(8―9割程度の花が咲くころ)を観測した記録からは、ここ約70年で2週間弱開花が早くなっていることが分かります。

サクラの開花には、冬季にいったん寒くなったあとで(休眠打破)、春に向けてどれだけ暖かかったかが、大きく影響しているそうです。富山の都市化や観測地点の立地などによる影響も考える必要がありますが、この傾向は全国的に現れています。冬の終わりから春先の温度が高い年には、平年よりも早く開花することになるため、図は、冬の終わりや春先の気温が高くなってきていることを示唆しています。逆に九州の方では、厳冬期の温度が下がらないことで休眠打破が遅れ、サクラの開花が遅くなっている地点も出ているようです。

真夏日の日数

青は伏木(高岡市)、ピンクは富山での各年の真夏日(30℃以上になる日)の日数を示します。

伏木(高岡市)、富山の両地点ともに真夏日の日数が増加しており、100年以上データのある伏木(高岡市)(統計期間:1888~2024年)では、100年で10日程度増加という長期変化傾向が見られます。

今後、更に温暖化が進んだ場合には、真夏日の日数はさらに増加し、熱中症など健康面への影響も懸念されます。

ただし都市化などの影響も含むため、正確な評価には更に長い期間の解析が必要です。

熱帯夜の日数

棒グラフのピンクは伏木、緑は富山での各年の熱帯夜の日数を示します。

また、折れ線(青)は、伏木の5年移動平均値、直線(赤)は伏木の長期変化傾向を示します。

なお、熱帯夜とは、夜間の最低気温が25℃以上のことを指しますが、ここでは日最低気温25℃以上の日を「熱帯夜」としました。

富山、伏木の両地点ともに熱帯夜の日数が増加しており、100年以上データのある伏木(統計期間:1888~2024年)では、100年で10日程度増加という長期変化傾向が見られます。

長期変化傾向には、地球温暖化に加えて、都市化による気温上昇の影響が現れていると考えられます。

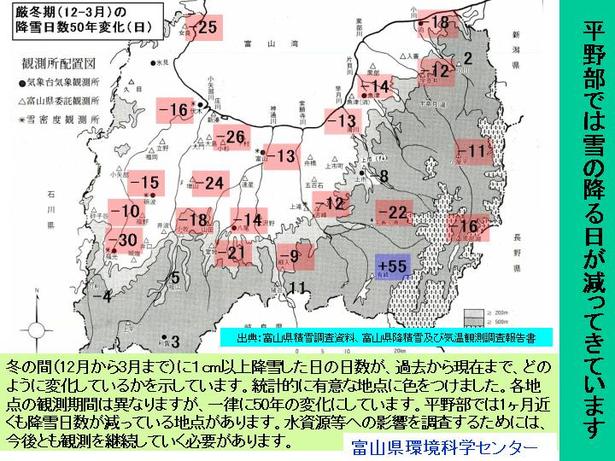

降雪日数

富山県が取りまとめている資料から県内で30年以上の観測期間がある地点から、冬季に降雪が観測された日数を調査し、降雪日数の変化傾向を求めました。

ここでは、2008年の冬季までのデータを利用し、12月から3月の期間で1cm以上の降雪を観測した日の変化傾向を調査しています。また、観測期間に関係なく50年間の変化として表しています。さらに統計学的に変化の傾向が認められた地点には陰影をつけています。

1970年代以降と1980年代の後半に全国的に気候の大きな変動があったとされます。降雪量や日数の変化にもこの影響があると考えられますので、女良、福光など最近のデータしかない地点については、若干、過大評価となっている可能性があります。

富山湾の海面水位

富山湾における各年の平均潮位の偏差(赤:cm)を表しています。水位上昇による砂浜の減少傾向の把握には、離岸堤や人工リーフなどの効果を考慮する必要がありますが、環境省の取りまとめ(2001,Bruun則をもちいた三村ら(1994)の結果)によると、30cmの海面上昇により、富山県内の砂浜の約64%が消失すると推測されています。

この図に現れている水位の変化には地殻変動等による影響も含まれており、温暖化による影響だけで起こっているとは言えません。ただし、海水浴だけでなく護岸や防災の観点からも、太平洋の海流の変化、富山周辺の海水温(表面から深層水まで)の変化も含めて、今後とも富山湾の水位の変化を注意深く見守っていく必要があります。

お問い合わせ

関連情報

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください